在農村污水處理市場大火的背后,我們也看到目前農村污水處理已經迫于眉睫。“我國250萬個自然村,6.7億農村人口,處理率不到10%,大量農村生活污水未經處理直接排放,嚴重影響當地的飲用水安全和水生態環境。”在“2017(第三屆)環境施治論壇”現場,中國人民大學環境學院副院長、中國人民大學低碳水環境技術研究中心主任王洪臣指出,農村生活污水已成為重要的污染源之一。在美國,鄉村地區生活污水是目前第三大地下水污染源。他表示,如果農村污水處理沒有做好,要把中國的水環境治理好是不可能的。

中國人民大學環境學院副院長、中國人民大學低碳水環境技術研究中心主任王洪臣做主題分享

以下根據王洪臣教授現場發言整理,未經本人審閱:

目前,在農村污水處理領域,關于設施規劃、建設與管理等方面,行業內還存在截然不同的看法和觀點。而看法和觀點的不一致,也在一定程度上阻礙了農村污水處理的推進。對這些問題的探討和分析顯得尤為關鍵。

規劃

最合適的排水模式是什么?水沖廁所、黑黃灰水一起收集處理,這是大勢所趨

關于農村排水模式,爭論非常大。王洪臣提到,第一種模式是“旱廁+灰水直排或下滲。”在我國北方許多地區較為常見的是污水不出戶。灰水直接院內潑灑,糞尿(黑水+黃水)直接還田施肥。

第二種模式是“節水型水沖廁所+灰水收集處理”。在經濟相對發達地區,普遍推行灰水、黑水分離,資源利用。

第三種模式是“水沖廁所+統一收集處理”。衛生健康,環境友好。這個模式目前爭論非常多,是否適合國情?但是不容質疑的是,這是發達國家普遍采取的模式。

第四種模式是“污水源分離”。源分離可以從根本上消除污水末端處理靠自來水稀釋、輸送、處理污染物,浪費大量水資源并使所含營養物難以回歸土地的不可持續性弊端。

那么哪一種模式最適合農村污水處理?王洪臣認為,要根據經濟狀況,因地制宜。他建議,條件允許的情況下,一定要做水沖廁所、黑黃灰水一起收集處理,這是大勢所趨。

規模如何確定?需要綜合計算

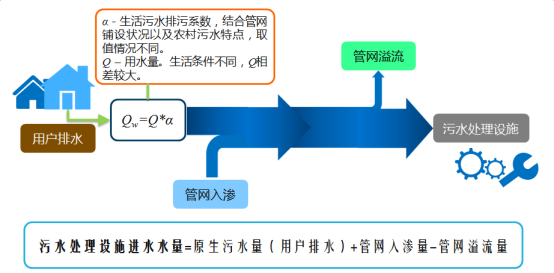

農村污水處理設施規模如何確定?水量衡算首先要考慮的因素是人,人是污染物產生的主體。其次要考慮管網問題,管網的滲漏或入滲影響都不容忽視,這些影響遠比在城市里大。王洪臣指出,污水處理設施進水水量=原生污水量(用戶排水)+管網入滲量-管網溢流量。

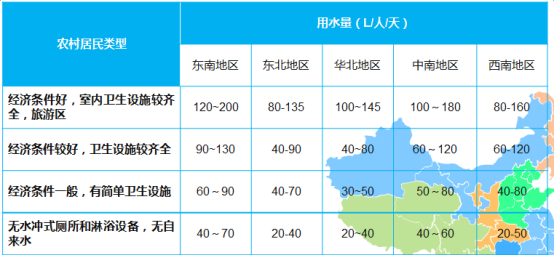

在農村污水處理中,要高度關注常住人口、流動人口、尤其是流動規律等情況進行全面了解。下圖為不同地區的用水規模:

據普查資料顯示,北、上、廣是人口流動的聚集地。全國的流動人口主要是農村剩余勞動力,遷入地主要是城鎮;東部人口流入多而流出少,中部恰恰相反。

王洪臣總結認為,農村污水處理規模的確定,應依據,常駐人口數量、流動人口及流動規律、排水系數、地下水入滲以及污水滲漏,綜合計算,不要拍腦袋。

分散還是集中?要做技術經濟比較

目前,做農村污水處理,行業內有的提倡分散式,即家家戶戶各上一套設備。有的提倡綜合收集后統一處理。針對這些爭議,西方已經做了大量的比較研究。

比如美國經過大量研究總結認為,戶與戶之間超過50米,易選擇分散式。戶與戶之間小于50米,集中起來更加經濟有效。

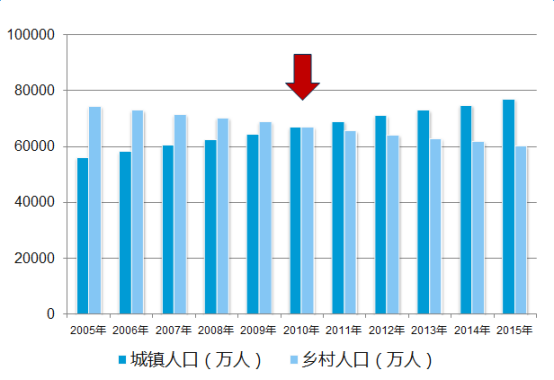

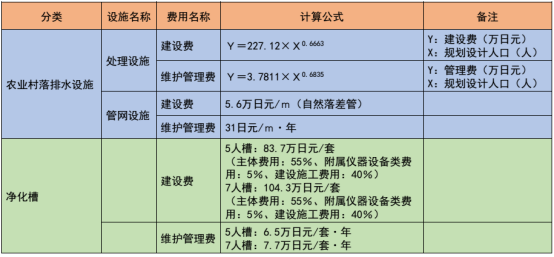

日本則從行政職權上就把集中和分散分得清清楚楚。比如規定城鎮污水處理由國土交通省主管,地方政府負責管理。農村污水處理由農林水產省主管,地方政府負責維護管理。單個住戶的凈化槽處理,由環境省主管,住戶個人負責維護管理。什么時候集中,什么時候分散,日本做了詳細的測算(如下圖):

王洪臣指出,我國農村普遍以群居為主。這種群居的社會性質,為我國農村污水處理提供了比西方更為優越的條件,可以進行集中處理,這就意味著效益的提升和成本的降低。

但王洪臣還強調,綜合西方經驗,分散還是集中應做技術經濟比較。一般來說,戶與戶居住分散,或地形復雜不易集中,或處理標準不高,這樣的村莊可以分散處理;戶與戶集中居住,基于經濟考慮,或基于處理效果考慮,這樣的村莊必須集中處理。中國平原地區幾乎所有的村莊都屬于后者,應進行集中處理。

建設

農村排水體制的選定。王洪臣指出,針對這個問題,規劃部門、建設部門、工程實施部門都在爭論,到底是分流制好還是合流制好。分流制顧名思義雨污分開,合流制就是雨污合在一起。工程界普遍認為,在農村,大污水、小雨水,采用合流制;大雨水、小污水,采取分流制。由于農村人口密度低,即使在降水量不大的地區,絕大多數農村仍屬于大雨水、小污水,因此,農村地區一般應采用分流制排水體制。雨污分流以后,雨水可通過明溝直接匯水并排放,降低建設成本。如果合流制就要建管道。

王洪臣表示,對于農村地區,合流制是暫時之策,總體上應采用分流體制,建設分流制排水系統。

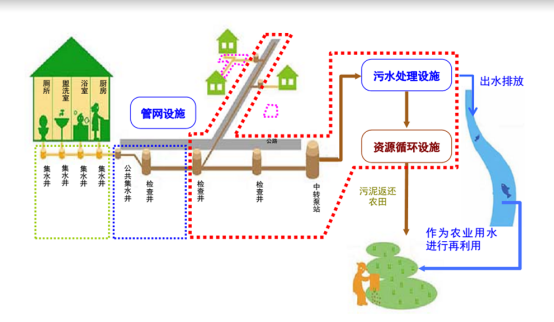

污水收集系統的選擇。這是目前,我們認知相對較薄弱的地方。王洪臣考察過一百多個村的污水處理情況,他指出,這些村基本上都在執行《室外排水設計規范》,規定排水管徑不低于300mm。因此,農村污水管網不管是干線還是支線都超過300mm,有的高達600mm。試想,每天幾十噸污水在這么大的管網里,還有流速嗎?實際上成了沉淀池,時間長了一定堵,一定厭氧產生臭味。這就是許多村莊,越搞污水越臭的原因。針對這些問題,尚川(北京)水務有限公司開發了新型小口徑農村污水收集管網系統,獲得了專利。要點是按照實際水量計算管徑。但考慮到管道小一定會堵,在家家戶戶的分界點安裝固液分離系統,每隔一定距離設置一處檢查井以保證管網正常運行。每戶出水由支管匯入干管,以一定的坡度導向污水處理設施。有了流量和流速,就不會沉淀,就不會產生異味。王洪臣介紹,這種污水管網系統與傳統管網比較,管理簡便、防止滲漏、節省投資、降低負荷。

王洪臣總結認為,農村污水收集,強烈推薦采用小口徑污水收集系統。在城市排水使用的《室外排水設計規范》,不能簡單套用到農村。

排放標準的討論。這也是爭論比較多的話題,不僅地方上爭論,在不同程度上部委層面也有爭論。隨著國家對農村水環境治理的重視,農村污水治理要求也在不斷提升,但目前我國農村生活污水處理設施建設還處在起步階段,并且缺乏統一的農村生活污水排放標準,這使得地方制定標準比較混亂,一些地區制定過于嚴格,使得治理成本加大,并難以達標;還有一些地區過于寬泛,失去保護環境的作用。

其實,針對農村污水處理,在國際上,也很少有專門的標準文件。在美國,農村生活污水經化糞罐處理后,水質達到美國《聯邦水污染防治法》規定的二級水質即可排放。敏感水域周邊,農村污水排放需滿足TMDL 的要求,實行總量控制。

王洪臣認為,在我國,農村污水治理的標準制定時,要因地制宜,充分結合當地水環境狀況、經濟情況以及已有的處理技術等,提出合理的按照環境容量對農村地區的分類,運用科學的滿足農村現有處理技術的算法確定排放限值,制定適合農村發展的排放標準。

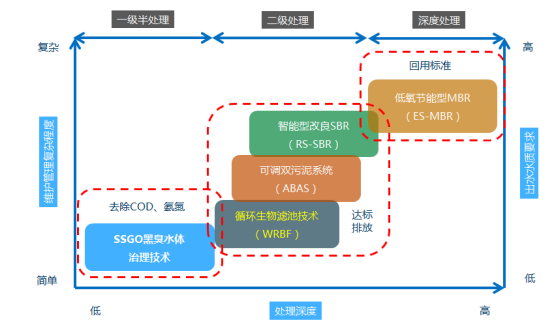

技術邊界條件。農村污水處理領域,如何收集、如何建設、如何合理規劃,應該是需要重點思考的問題。但目前最大的分歧點卻是處理技術的選擇。王洪臣指出,任何技術的選擇一定與規模高度相關,規模越大的污水處理廠對技術路線的選擇爭論越小。相反,規模越小的污水處理廠,對技術的爭論越大。一個日處理幾十萬噸的污水處理廠,一旦穩定運行起來,慣性很大,想讓它不達標都難。但必須清楚認識到,一個日處理只有幾十噸的農村污水處理設施,要實現穩定運行,對工藝是要有嚴格要求的。

王洪臣認為,農村污水處理技術的選擇應該滿足三個邊界條件:由于農村地區技術、管理力量薄弱,要求處理工藝盡量簡單,便于維護管理;水量晝夜變化大,污水排放呈不連續狀態,水量變化系數遠大于城市,因此要求污水處理工藝需抗水量負荷的沖擊;農村污水處理設施往往處理規模較小,導致單位運行能耗較高,產生“建的起,運行不起”的問題,王洪臣指出,按照質量守恒和能量守恒基本原理,人工曝氣的好氧處理技術,村級規模的噸水電耗一定超過1度電。王洪臣指出,農村污水處理必須要走創新道路。

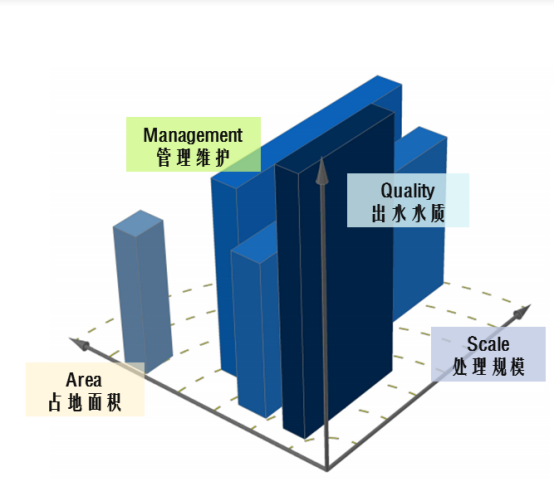

王洪臣介紹,在總結了鄉鎮污水的特點基礎上,尚川(北京)水務有限公司依循“因地制宜”的技術路線,在眾多的污水處理技術中凝練加工創新技術,構成適合我國鄉鎮污水處理的“SQAM”四維技術體系。

“SQAM”四維村鎮污水處理技術體系

污泥處理處置問題。王洪臣表示,污泥問題一般在大城市比較突出,農村污泥處理問題還不明顯。農村污泥的處理方法應考慮污泥處理規模、設施的經濟性、維護管理性、地區的選址條件、農業經營狀況、農田的需求量等,預測污泥還原農田的發展趨勢,進行綜合研究后決定。

污水再生利用。農村沒有太多的中小企業,完全可以實現全生命周期尺度上的資源循環利用,未來需要把每個農村構建成一個資源循環的小社會。

王洪臣介紹,陜西省大荔縣就是污水再生利用的典型案例之一。該縣所采取的對策為“一村一澇池”,。將全村的水、垃圾統一處理,把“一村一澇池”變成村的資源循環樞紐中心,實現雨污分流,雨水全部進入全村地勢最低處的澇池,并作為水源涵養起來,同時通過污水管網將污水引至建于澇池旁的污水處理站,污水經處理后排入澇池。

管理

目前,我國農村污水處理在監管和運維上還存在突出問題。首先,由于建設部門多,監管部門不明確,容易出 現排水設施后續監管不到位的局面。另外,如果存在農村污水處理設施數量多,地點分散的情況,水務、環保部門對其進行全面運行監管難度較大。其次,運行管理人員大多是村內人員, 缺乏污水處理設施管理的專業知識, 難以勝任污水設施的專業系統維護工作。 同時, 農村自 身存在的管理特點, 也給農村污水處理設施工作帶來了較大的影響, 容易導致設施管理不到位、運行效率低, 成本較高等問題。

針對這些問題,王洪臣提出了三點管理模式:村落自我管理模式、專業化社會化管理模式、政府或主管部門統一管理模式。

“任何一個好的規劃,任何一個好的建設,如果管理不到位都將功虧一簣。”王洪臣指出,我國有250萬個自然村,綜合農村污水處理的不同方式,如果通過機制創新吸引戶、村、鎮都積極參與到污水處理工作中,解決農村污水問題是肯定行不通的。